(JPN) ガイドブックには載っていない香港・粉嶺の魂に触れる5つの秘話

これまで見てきた5つの物語は、単なる過去の出来事ではありません。それらは生存、アイデンティティ、信仰、そして変化といった、時代を超えた普遍的なテーマを私たちに語りかけます。粉嶺の歴史は、香港の文化がいかに強靭で、かつ多様性に富んでいるかを示す縮図と言えるでしょう。

粉嶺圍 (護城 河遺跡) Fanling Wai (Moat Remains) > > 崇謙堂 (崇謙 堂村)Chung Him Tong (Chung Him Tong Village)

観光の歴史に関する魅力的な物語に注意深く耳を傾けてください

摩天楼の影に隠された物語

粉嶺について考えるとき、最初に頭に浮かぶのは、鹿窩汇の煮込み豚足、あるいは粉嶺の臥虎石を思い浮かべるかもしれません。香港と聞けば、多くの人が思い浮かべるのは、ヴィクトリア・ハーバーの夜景を彩る摩天楼の群れや、世界経済を動かす金融センターの喧騒でしょう。しかし、もしこの街の驚異的な強靭さを生んだ設計図が、その鋼鉄とガラスの中ではなく、粉嶺(ファンリン)のような土地の土と水の中にこそ眠っているとしたら、どうでしょうか?

この記事は、単なる観光案内ではありません。新界の北東部に位置する粉嶺という土地に秘められた、驚くべき5つの物語を紐解く旅です。これらの物語は、ガイドブックには決して載らない建築の細部、社会の構造、そして人々の記憶の中に隠された「宝石」です。この旅を通じて、私たちは香港という都市が持つ、深く、複雑で、そして強靭な文化的なアイデンティティの深層を探っていきます。

堀としての魚のいる池:生き残りをかけた彭氏一族の驚くべき知恵

明代後期の新界地域は、沿岸を荒らす海賊や内陸を襲う盗賊の脅威に常に晒されていました。このような混沌の時代において、村の設計は単なる居住空間の配置ではなく、一族の存亡をかけた生存戦略そのものでした。この生存競争のるつぼの中で、粉嶺囲の彭氏一族は、防御設計の傑作を創り上げました。

彼らが明の萬暦年間(1573-1620年)にこの地へ定住した際、村を守るための堅固な囲い壁を建設するだけでなく、その周囲に風水魚塘(養魚池)を同時に築きました。一見すると、これらの池は食料を確保するためのものに過ぎないように見えます。

しかし、ここにこそ彼らの知恵の「隠された宝石」があります。これらの養魚池は、事実上、村を守る「堀」としての役割を果たしていたのです。陸路や水路からの侵入者を阻む、天然の防御ラインを形成していました。これは、実用的な防御機能と、風水の思想(水は富をもたらし、同時に境界を定める)とを融合させた、一族の生存戦略の核心でした。今日、静かに水を湛えるこの池は、単なる長閑な風景ではありません。それは、自然を利用して一族の未来を守り抜いた、戦略的防御の生きた証人なのです。この巧みなランドスケープの活用は彭氏一族の第一の防衛線でしたが、脅威が進化するにつれて、他の一族は要塞化の技術をさらに複雑な建築レベルへと引き上げていきました。

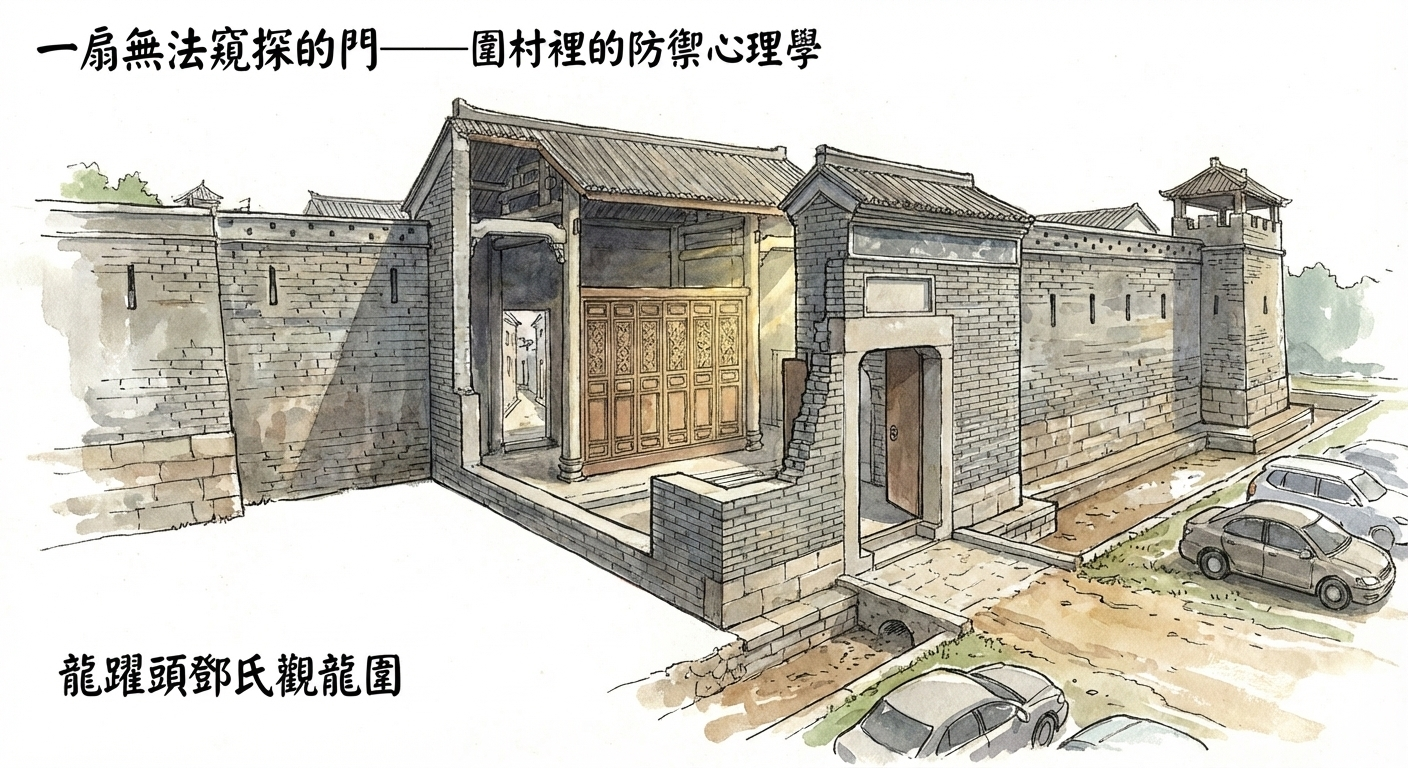

鉄壁の門:侵入を許さない覲龍囲の二重防衛システム

清の時代に入ると、一族の防衛意識はさらに洗練され、建築デザインの細部にまで反映されるようになります。その極致とも言えるのが、龍躍頭に位置する鄧氏一族の村、覲龍囲です。

1744年に建設されたこの村の門楼は、単なる出入り口ではありません。それは、侵入を絶対に許さないという強い意志が具現化した、複雑な防衛システムです。まず、門楼自体が二つの建物が密接した構造になっており、連環式の鉄門と合わせて二重の防御を誇ります。壁には銃を構えるための銃眼が残り、四隅には見張り台が設けられていました。

この門の最も巧妙な「隠された宝石」は、門の内側に設置された「擋中(タンチョン)」と呼ばれる目隠し壁です。この「遮蔽壁」は、心理戦の極致でした。物理的に正面からの突撃を阻止するだけでなく、さらに重要なことに、外部の世界から村を窺い知れないようにしたのです。敵は偵察できず、風水によれば、邪気も村の中心に直接入り込む道を見つけられませんでした。それは肉体と魂の両方を守る壁だったのです。

興味深いことに、かつてこの鉄壁の門を守っていた堀は、現在では住民のための駐車場へと姿を変えています。歴史的な防御機能が、現代の実用主義によっていかに変容したかを示す、象徴的な光景です。しかし、門の前には今も古い石畳の道が残されています。この道こそが、失われた堀の存在を現代に伝える、唯一の視覚的な証拠なのです。物理的な防御から、次はその内側で守られてきた一族の誇りという、無形の防御へと目を向けてみましょう。

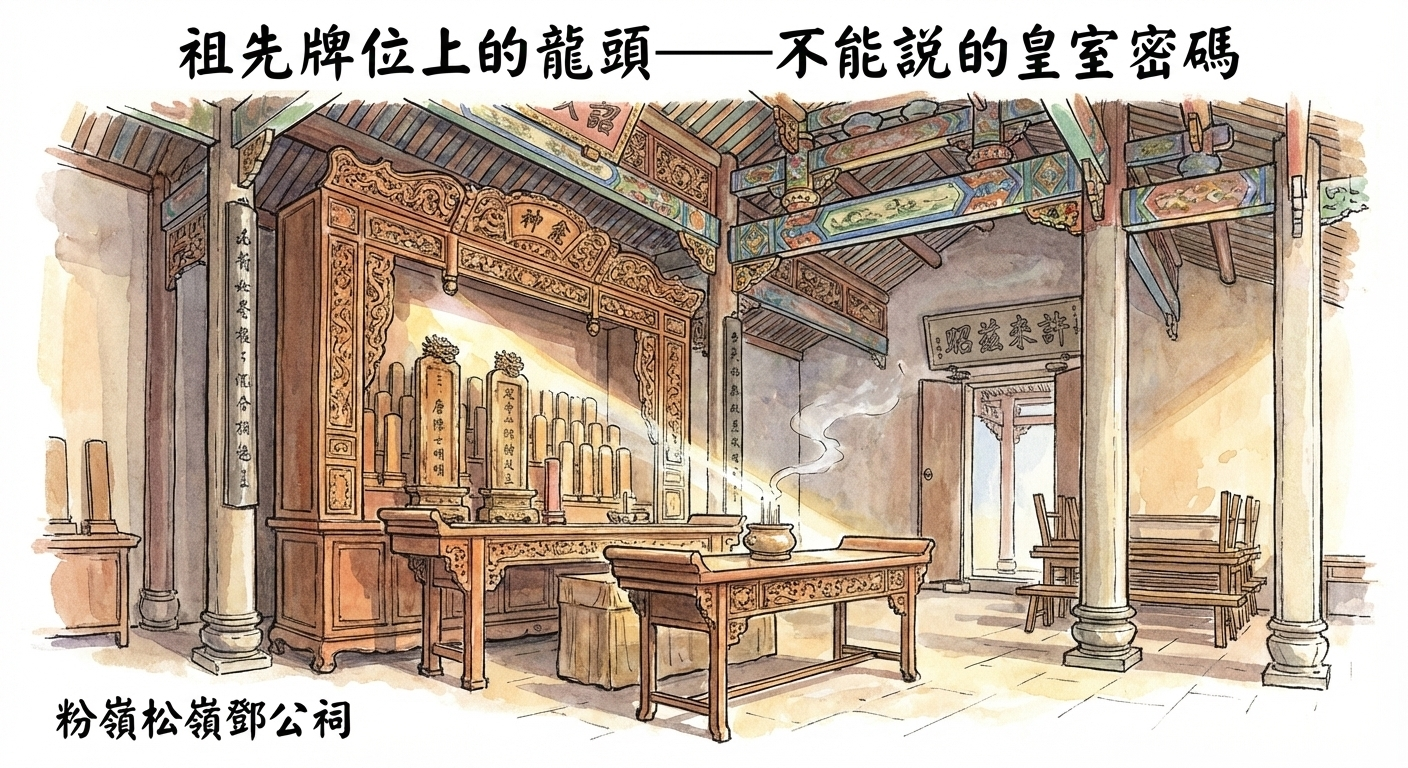

龍の頭の暗号:祖先の位牌に刻まれた皇族の誇り

伝統的な中国社会において、祠堂(祖先を祀る廟)は単なる祭祀の場ではありません。それは一族の社会的地位を誇示し、時には大胆な政治的主張を行うための、戦略的な中心地でした。

龍躍頭の中心に位置する松嶺鄧公祠は、1525年頃に鄧一族の始祖を祀るために建てられました。香港でも最大級の規模を誇るこの祠堂の真髄は、正殿の奥深くにあります。そこに祀られているのは、一族の二世祖である鄧自明と、その妻である趙氏の位牌です。歴史によれば、この趙氏は宋の皇帝の子孫であり、「皇姑」と呼ばれていました。この皇族との繋がりこそが、鄧一族が数世紀にわたって抱き続けてきた誇りの源泉でした。

そして、この物語の核心である「隠された宝石」は、位牌そのものに隠されています。皇姑とその夫の位牌にのみ、龍の頭が彫刻されているのです。龍頭は皇権の絶対的な象徴であり、清朝の支配下において、前王朝である宋との繋がりを公然と示すこの意匠は、極めて大胆な主張でした。これは単なる装飾ではありません。それは木に刻まれた静かなる反逆であり、新しい帝国の領土の中心で、滅びた王朝への忠誠を誓う危険な宣言だったのです。

祠堂の門額には、このような一族の気概を示す言葉が掲げられています。

昭茲來許

これは古代の詩集『詩経』から引用された言葉で、「祖先の偉大な徳に従い、後世を照らす」という意味が込められています。鄧一族はこの理想を実践し、1940年代から50年代にかけてこの祠堂を学校としても使用しました。皇族の末裔としての誇りを継承し、それを教育によって未来へ繋ごうとする壮大な社会設計図が、ここにはっきりと見て取れるのです。鄧一族のアイデンティティは先祖の栄光の上に築かれましたが、その道徳律は、同じ祠堂に祀られている一人の若者の犠牲によって確固たるものとなりました。

父か、主君か:一人の若者の犠牲が問いかける忠義の形

松嶺鄧公祠の右殿には、「郷賢(地域の模範となる人物)」として一人の若者が祀られています。彼の物語は、単なる個人の美談にとどまりません。それは、海賊行為と身代金目的の誘拐が横行した明代中期の社会不安を映し出す鏡であり、共同体を維持するためにいかに高い道徳的規範が求められていたかを物語る、深遠な人間ドラマです。

彼の名は鄧師孟。当時、この地域は海賊の襲撃に苦しんでいました。ある日、彼の父(あるいは主人)が海賊に捕らえられ、身代金を要求されます。しかし、身代金を工面できなかった鄧師孟は、自ら賊の船に乗り込み、人質の身代わりとなることを申し出ました。父(あるいは主人)が解放された後、彼は海に身を投げてその命を絶ちました。

この物語で最も興味深い「隠された宝石」は、公式記録と地元の口伝における記述の相違点にあります。公式の歴史書である『新安県誌』は彼が「父の身代わり(代父)」になったと記す一方、龍躍頭の長老たちは彼が「主君の身代わり(代主)」となった忠実な僕であったと語り継いでいます。

これは単なる誤訳ではありません。物語の魂をめぐる闘いです。英雄的行為は、国家が推奨する普遍的な家族の価値「孝」に奉仕するのか、それとも強力な一族を結束させる特定の階層的な忠誠「忠」に奉仕するのか?その答えは、誰が物語を語るかによって変わるのです。いずれにせよ、彼の自己犠牲は最高の道徳的勇気として称賛され、共同体の記憶として祠堂に刻まれました。鄧師孟の犠牲は、一族を結束させる伝統的な忠誠の価値を強固にしました。しかし、もし共同体が、血の繋がりではなく、まさにこれらの伝統に挑戦する共通の信仰に基づいて築かれたとしたら、何が起こるのでしょうか?

祠堂なき村:伝統への挑戦者、キリスト教徒のコミュニティ

強固な宗族制度が社会の隅々まで支配していた粉嶺の地で、血縁に基づかない、全く新しい共同体が生まれたことは、歴史的な例外であり奇跡でした。

1905年、客家(ハッカ)のキリスト教徒たちによって崇謙堂教会が設立され、それを中心に「崇謙堂村」が形成されました。創設者である凌啓蓮牧師は、周囲を伝統的な偶像崇拝と祖先崇拝の村々に囲まれながら、布教活動を行いました。その過程は決して平坦ではなく、近隣住民からの敵意や妨害に直面したと記録されています。しかし、彼らは独自の学校や墓地を築き上げ、信仰を核としたコミュニティを確立していったのです。

この村の最もユニークな「隠された宝石」は、その社会構造にあります。新界の伝統的な村としては極めて稀な、「教会はあっても祠堂がない」という点です。これは、キリスト教信仰が伝統的な祖先崇拝と宗族政治に完全に取って代わる「イデオロギーの代替」が起きたことを意味します。鄧一族のアイデンティティが何世紀にもわたる祖先と皇室の血統に根差していたのに対し、崇謙堂のコミュニティは、祖先崇拝モデルを意図的に拒絶し、共有された信仰を中心にわずか数年で築き上げられました。

崇謙堂の物語は、周縁化された人々(客家人)が、共通の信仰を通じていかにして新しいアイデンティティを築き上げたかを示す、文化共存の力強い証言です。崇謙堂村のラディカルな存在は、粉嶺の歴史が伝統と変化、内部の者と外部の者との間の絶え間ない交渉の歴史であることを証明しています。そしてその交渉は、今日のブルドーザーを前にしても、なお続いているのです。

歴史の囁きに耳を澄ます

これまで見てきた5つの物語は、単なる過去の出来事ではありません。それらは生存、アイデンティティ、信仰、そして変化といった、時代を超えた普遍的なテーマを私たちに語りかけます。粉嶺の歴史は、香港の文化がいかに強靭で、かつ多様性に富んでいるかを示す縮図と言えるでしょう。

しかし、これらの物語が息づく場所は今、大きな岐路に立たされています。古洞北/粉嶺北新発展区計画に代表される都市開発の波が押し寄せ、伝統的な土地や生活様式は急速に失われつつあります。かつて村を守った堀が駐車場に変わったように、歴史的な景観は現代の要請によって次々と姿を消しているのです。石廬のような歴史的建造物をめぐる保存問題は、文化遺産と土地の権利が衝突する現代香港の課題を象徴しています。

ブルドーザーがすぐそこまで迫る今、問われているのはもはや、何を保存すべきかということだけではありません。私たちの魂のどの部分を—彭氏の知略を、鄧氏の誇りを、客家の人々の信仰を—私たちは失う覚悟があるのか、ということなのです。粉嶺の歴史の囁きに耳を澄ますことは、私たち自身の足元にある歴史を見つめ直し、未来への責任を考えるきっかけを与えてくれるはずです。